Архив автораДмитрий

20

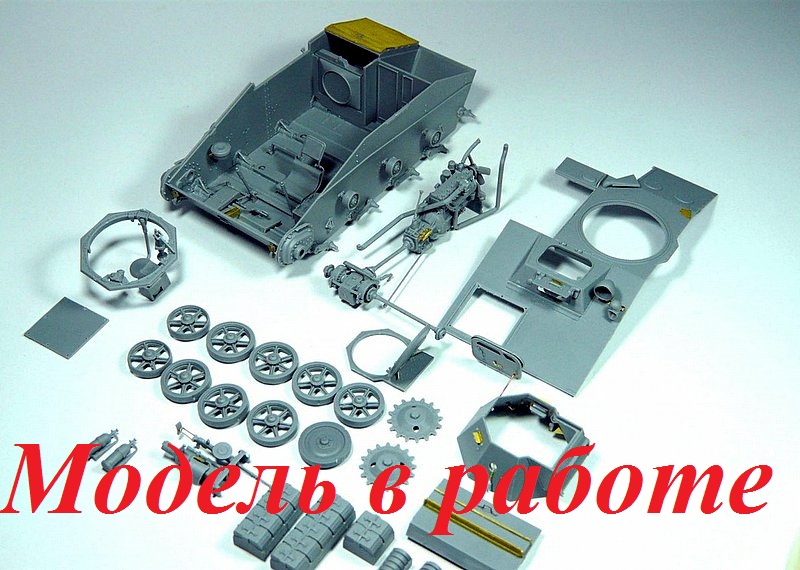

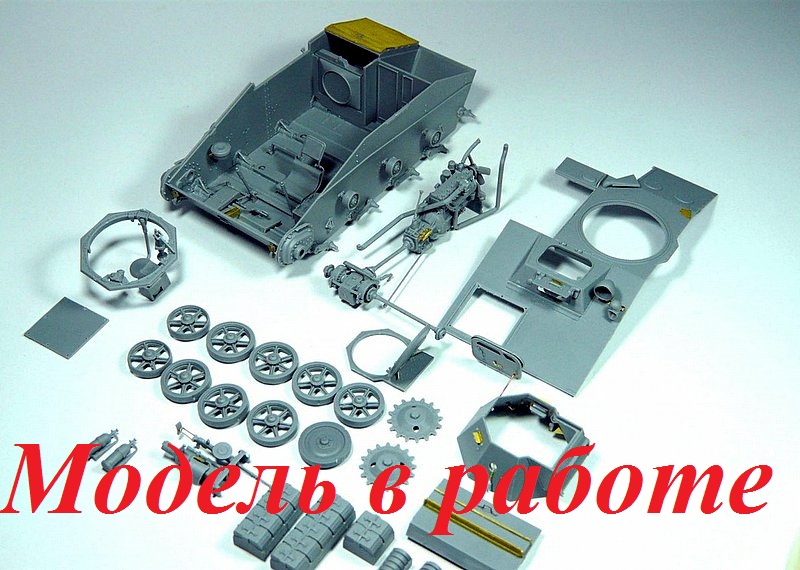

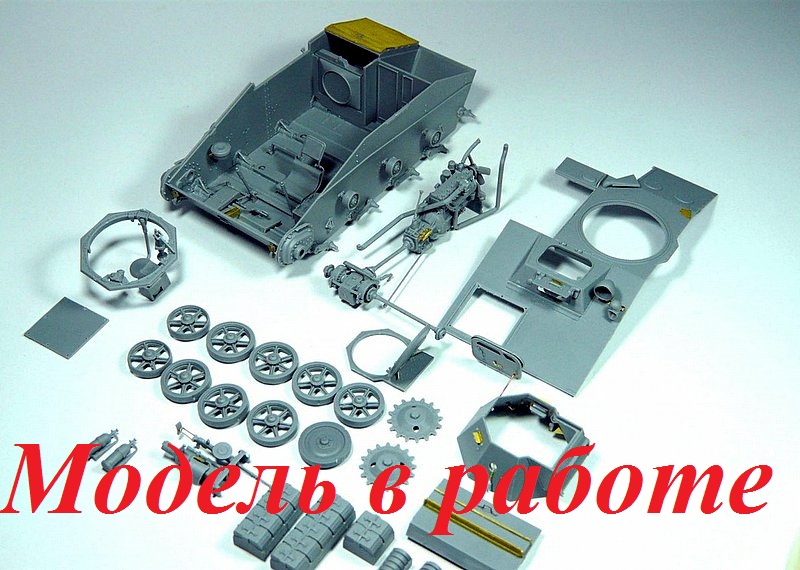

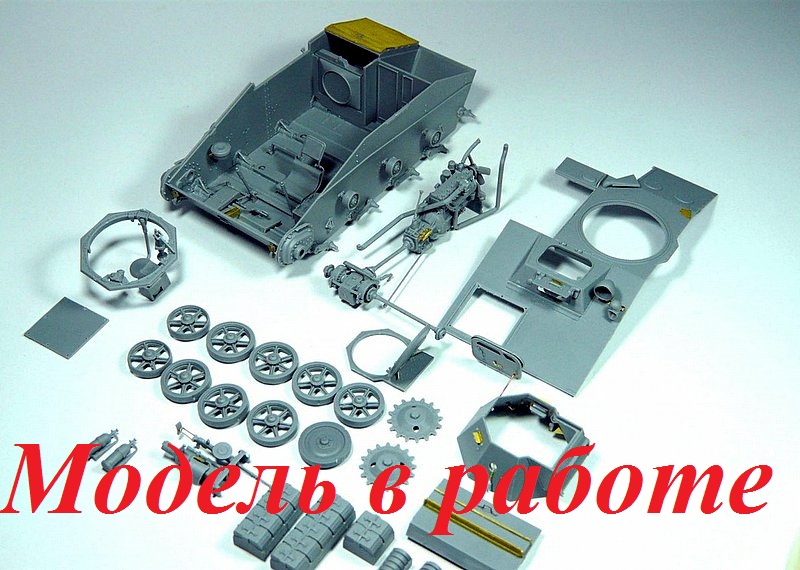

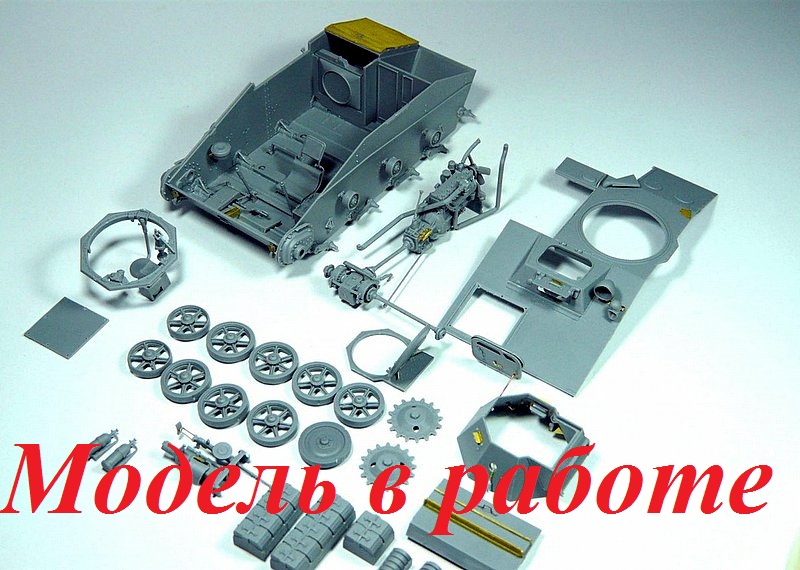

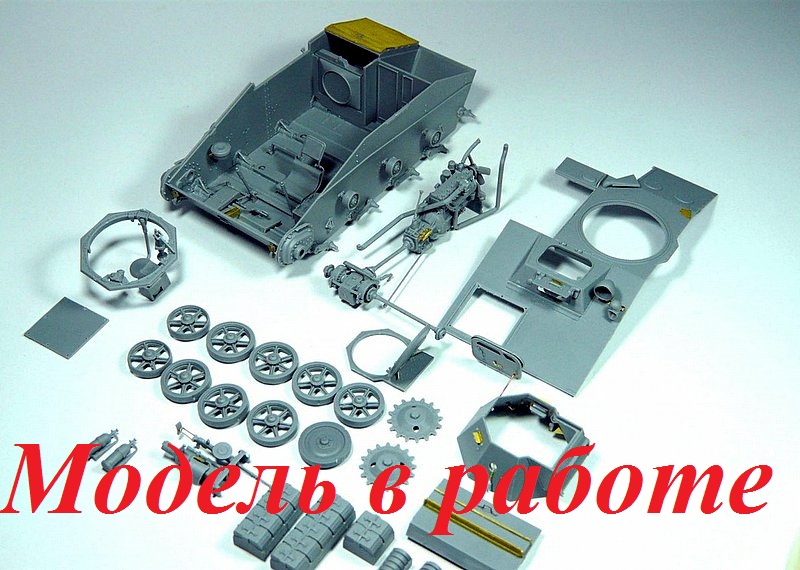

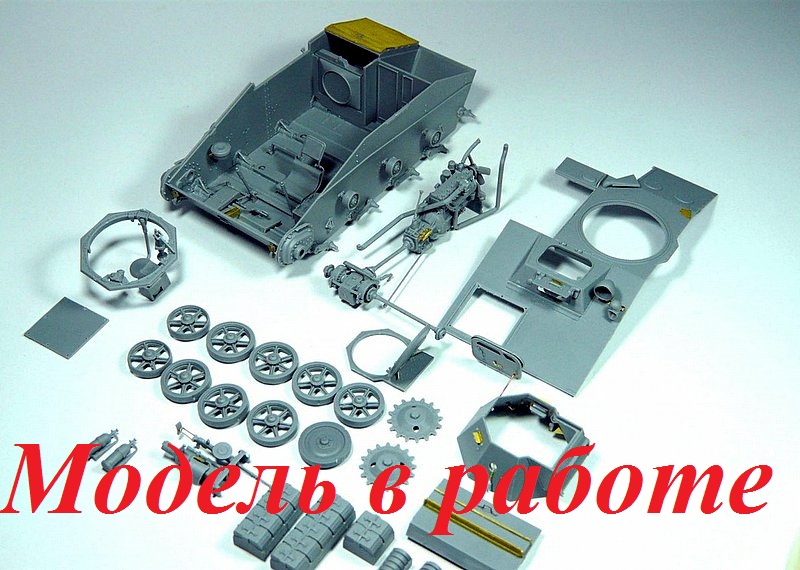

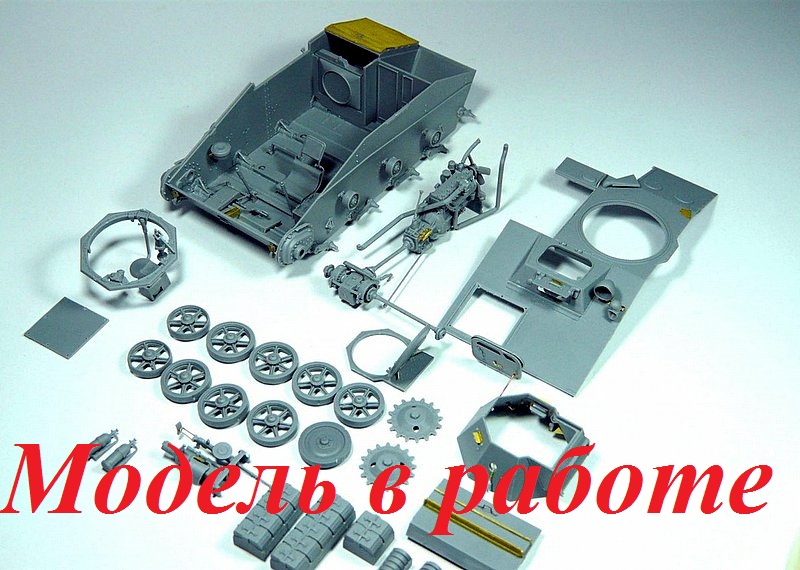

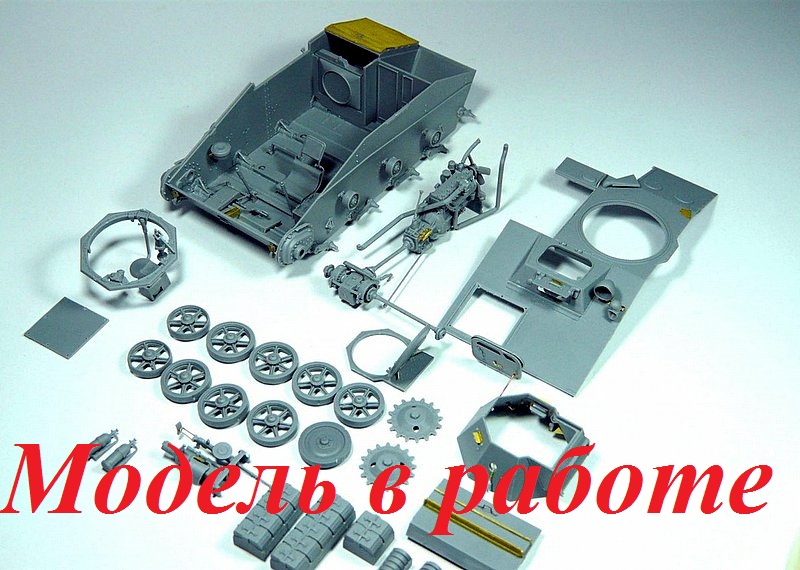

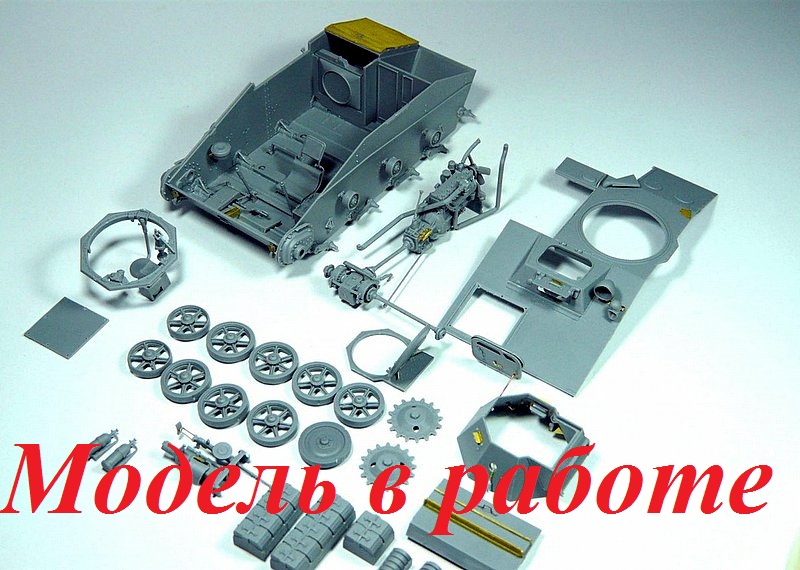

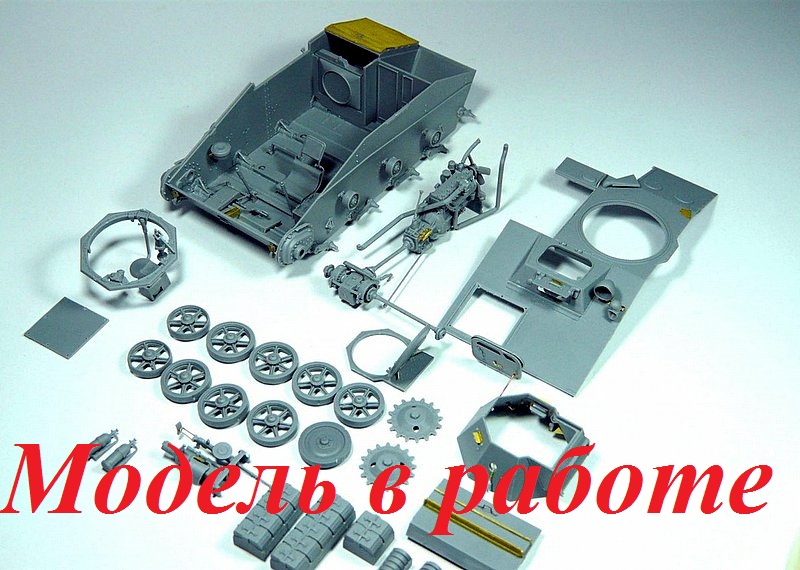

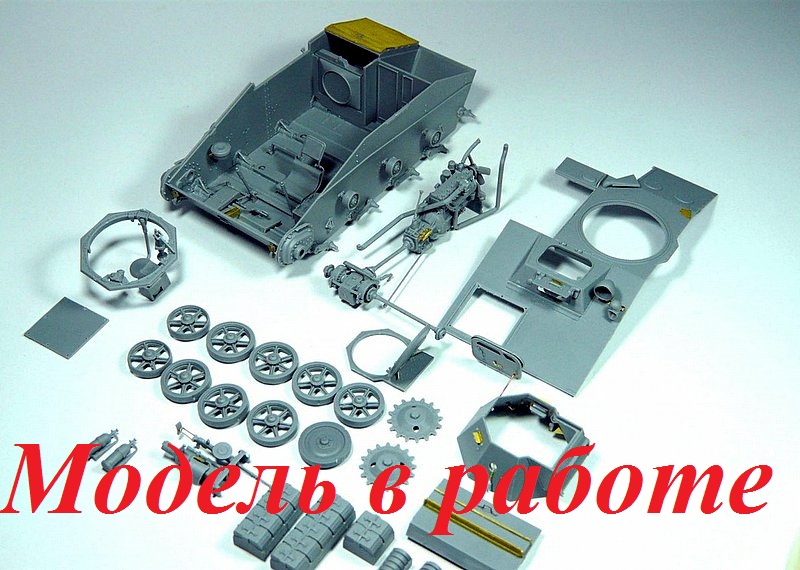

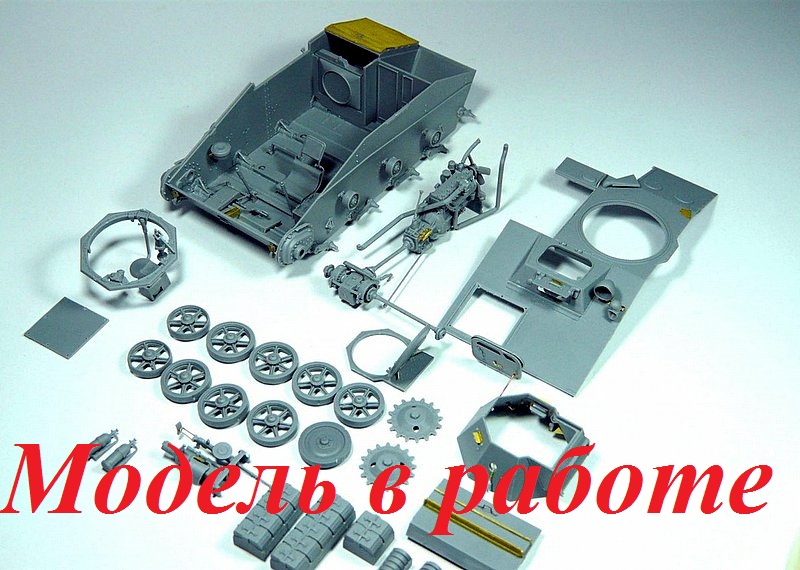

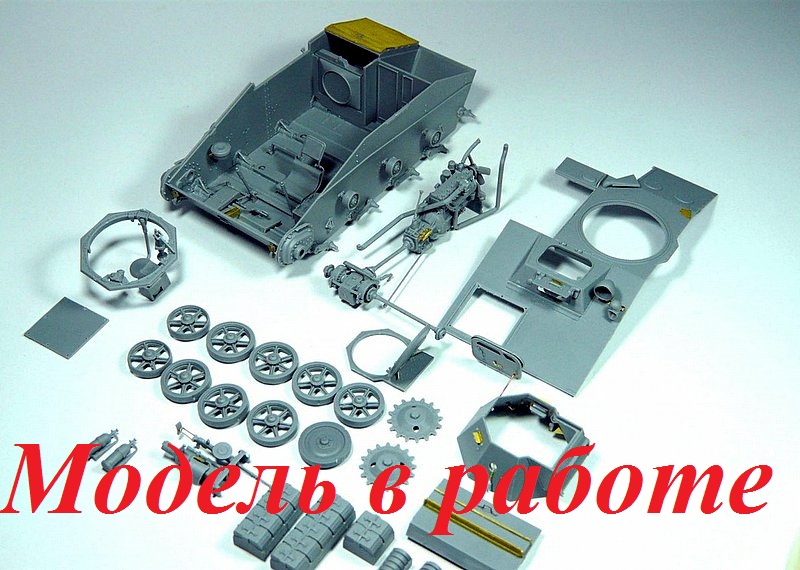

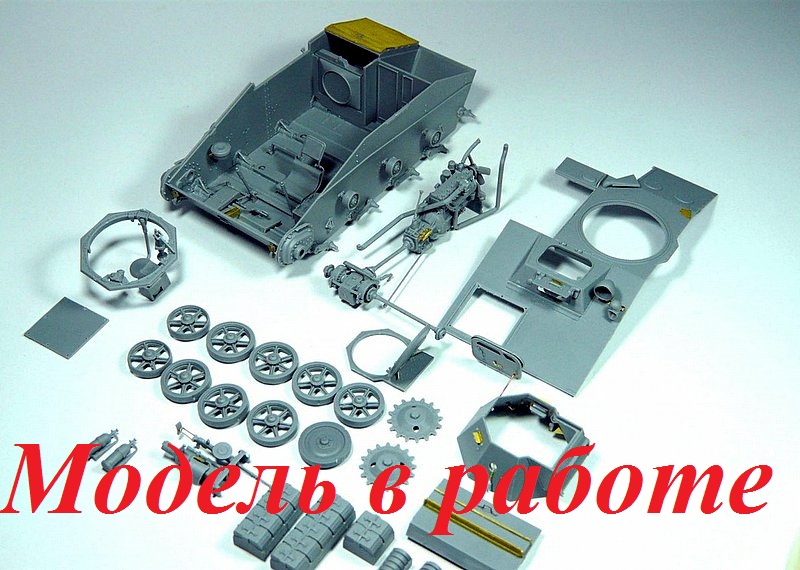

МарPz.Kpfw IA Ammunition Transporter

Осенью 1939 года на предприятиях фирмы «Alkett» 51 танк Pz.I Ausf.A были переоборудованы в транспортеры боеприпасов. Эти машины входили в состав частей обеспечения батальонов самоходных артиллерийских установок. Часть «единичек» подвергалась подобной модернизации уже непосредственно в полевых условиях- вместо башни монтировалась четырехугольная сварная конструкция из листовой стали, В 1940–1941 гг. 12 подобных машин использовались в дивизии ОС «Leibstandarte Adolf Hitler». Транспортер предназначался для подвоза боеприпасов танкам в бою.

29

Ноя

29

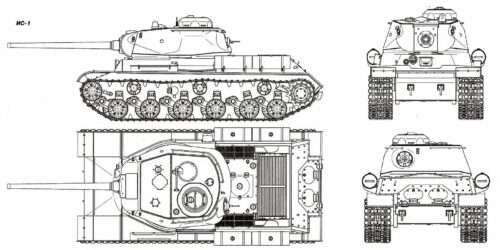

НояИс-1

Начало работ над танками ИС связано с появлением на фронте зимой 1942 — 1943 годов тяжелого немецкого танка «Тигр», с которым советские танки КВ-1, КВ-1С, Т-34 не могли справляться, то есть просто не пробивали его. Челябинскому тракторному заводу и Опытному Конструкторскому бюро было дано задание предоставить два образца танка ИС на государственные испытания. Тяжелые танки ИС создавались на базе серийного тяжелого танка КВ-1 и разработанного опытного прототипа среднего танка с тяжелым бронированием КВ-13. В конце апреля 1943 произошли испытания трофейного танка «Тигр» на полигоне в Кубинке, которые продемонстрировали низкую эффективность существующих орудий против его бронирования. Было решено создать 85 мм танковые орудия с баллистикой зенитного орудия 52-К для установки в штатную башню танка КВ-1с и на новый тяжелый танк ИС. Оказалось, что 85 мм орудие Д-5Т в существующую башню при диаметре башенного погона 1535 мм установить невозможно. Конструкторы расширили погон до 1800 мм под новую трехместную башню, увеличив объем боевого отделения. Данные изменения привели к росту веса до 44 тонн. Кроме того, на базе корпуса КВ-1с были построены прототипы танка КВ — КВ-85 с башней ИС-85 и пушкой Д-5Т, что потребовало модернизации бронекорпуса под увеличенный башенный погон, и КВ-85Г с 85 мм пушкой С-31, установленной в существующей башне от КВ-1с. В результате заводских испытаний прототипы танков ИС и КВ с пушкой Д-5Т калибра 85 мм были допущены к государственным испытаниям, прошли их и были рекомендованы к принятию на вооружение. Серийный выпуск тяжелого танка ИС-1, который иногда называли ИС-85.

Принятый на вооружение РККА в средине октября 1943 года тяжелый танк ИС-1 был сразу же запущен в серийное производство на Челябинском тракторном заводе и производился в период с октября 1943 года по конец января 1944 года. Вес танка 44 тонны, экипаж 4 человек — командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель. Длина танка 6,77 метра, ширина танка 3,07 метра, высота 2,735 метра. Мощность двигателя 520 л.с. Максимальная скорость 37 км/час, запас хода по шоссе 240 км. Преодолеваемый подъем 36 градусов. Лобовая деталь корпуса ИС-1 была обтекаемой формы и имела рациональные углы наклона брони к вертикали. Она производилась путем литья. Ее толщина в различных местах изменялась в диапазоне от 30 до 120 мм. С другими деталями корпуса и бронеплитами она соединялась путем сварки. Башня танка ИС-1 имела сложную обтекаемую форму. Борта башни имели толщину брони до 100 мм и ориентировались с наклоном к вертикали, что повышало снарядостойкость. В качестве основного вооружения тяжелого танка ИС-1 использовалась 85 мм танковая нарезная пушка, разработанная в 1943 году на основе зенитного орудия.

Танк ИС-1 стал своего рода переходной формой от танков серии КВ до тяжелых танков нового поколения ИС-2 и ИС-3, поэтому он недолгое время выпускался серийно. Всего выпущено 107 машин, по другим источникам 130. Все выпущенные машины не имели между собой значительных конструктивных отличий, поэтому танк ИС-1 согласно официальным документам и по данным военно-исторических источников, не имел модификаций. Первые фронтовые испытания ИС-1 показали, что против вражеских тяжелых танков и штурмовых орудий эффективно использовать 85 мм орудие наши танки могли только с дистанции не более 800 метров, когда их броня не являлась преградой для бронебойных и подкалиберных снарядов новых 88 мм немецких танковых и противотанковых пушек. Немцы тогда уже могли уничтожать наши танки с расстояния 1500 метров.

Тяжелый танк ИС-1 дебютировал на фронтах Великой Отечественной войны не очень удачно. Первая же атака танков ИС-1 на Лысянку 19 февраля 1944 года со стороны Белой Церкви закончилась трагически. Из пяти танков ИС-1, участвовавших в атаке, два сгорели, а три были подбиты от огня немецких САУ и танков «Пантера». Принимая участие в Уманской наступательной операции, танки ИС-1 несли неоправданные потери, которые возможно объяснить неправильным их использованием, и несовершенством конструкции, которое в тот период имело место.

В сентябре 1943 года артиллерийский конструктор Федор Федорович Петров предложил конструктору танка ИС Жозефу Яковлевичу Котину установить в танк ИС пушку калибра 122 мм. Для вооружения танка ИС выбрали 122 мм пушку А-19. В конструкторском бюро Федора Федоровича Петрова пушка А-19 калибра 122 мм была доработана для установки в танк — ее оснастили дульным тормозом, более компактными противооткатными устройствами, улучшили расположение органов управления для удобства наводчика в боевом отделении танка. Этот доработанный вариант пушки А-19 получил название Д-25Т и его серийное производство было запущено на заводе. После успешных испытаний танка с пушкой калибра 122 мм поступило распоряжение о немедленном запуске его в серийное производство. Танк назвали ИС-2, иногда в некоторых источниках его называли ИС-122.

9

Ноя7.5-sm противотанковая пушка Pak-40

Pak-40 в армии Германии

Pak-40 в Красной Армии

Pak в переводе дословно означает «противотанковая пушка» (нем. Panzerabwehrkanone) и является стандартным сокращением для всех немецких орудий этого класса. Индекс «40» соответствует году постройки первого опытного образца. К 1939 году слухи о советских танках следующего поколения достигли германского командования. И хотя новые 50-мм Pak-38 еще не поступили в войска, в генштабе понимали, что необходимо более мощное орудие, и концерну «Рейнметалл-Борцир» было поручено разработать проект нового орудия. Учитывая дефицит времени, концерн просто масштабировал Pak 38 до калибра 75 мм с длиной ствола стала L/46. Новая 75–мм пушка Pak 40, была готова в 1940 году, но на фронте появилась, только в конце 1941 года.

По сравнению с уже принятой на вооружение вермахта 37-мм противотанковой пушкой, Pak 40 получилась тяжёлой и не столь мобильной, требуя для транспортировки специализированного артиллерийского тягача, особенно на грунтах со слабой несущей способностью. Она не вписывалась в концепцию «блицкрига», и поэтому заказа на серийное производство в 1940 году не последовало. С другой стороны, бои во Франции с танками союзников S-35, B-1bis и «Матильда», которые имели противоснарядное бронирование, продемонстрировали необходимость орудия с характеристиками Pak 40. Однако в последующих кампаниях вермахта в Югославии и на Крите целей, для которых могла бы понадобиться Pak 40, не нашлось, и вопрос об организации её серийного выпуска был отложен на будущее.

Внешне, Pak 40 напоминала свою предшественницу, но кроме увеличенных в масштабе основных размеров, было множество других отличий. Хотя конструкция пушки осталась без изменений, учитывая прогнозируемый дефицит легких сплавов (специальные легкие сплавы были разработаны с учетом требования Люфтваффе), пушка была в основном выполнена из стали, за счет чего была значительно тяжелее Pak 38. Для ускорения производства, щит состоял из плоских, а не криволинейных пластин. Были и другие технологически ориентированные упрощения, в том числе, исключение колес под сошниками для облегчения маневра станиной орудия. В результате получилась отличная пушка, способная справиться практически с любым из существующих танков.

Планировалось, что Pak 40 будет выпускаться до 1945 года. Ее модифицировали в танковую пушку, но конструкция самой Pak 40 осталась практически неизменной.

Тем не менее, Pak 40 была наиболее ценной как противотанковая пушка. Она стреляла самыми разными снарядами: от цельного бронебойного до АР40 с вольфрамовым сердечником; имелись и мощные фугасные и кумулятивные снаряды. На дистанции 2 км снаряд АР40 пробивал броневую плиту толщиной до 98 мм, а на дистaнции 500 м — до 154 мм.

Как стандартная пушка Вермахта в своем классе, Pak 40 заменила прежние 37-мм и 50-мм орудия в специальных противотанковых подразделениях пехотных батальонов и бригад. Данная пушка использовалась в рядах немецкиx воинских частях вплоть до окончания Второй мировой войны. Германская тактика борьбы с танками заключалась в таком распределение Pak 40 в войсках и закрытии брешей, вызванных нехваткой более тяжелых 88–мм орудий.

Всего в нацистской Германии выпустили 23 303 буксируемых орудий Pak 40 и ещё около 2600 стволов смонтировали на различных самоходных лафетах (например, Marder II). Это было самое массовое орудие, выпускаемое на территории рейха. Стоимость одного орудия составляла 12 000 рейхсмарок.

В 1942 году началось постепенное перевооружение всех частей противотанковой артиллерии вермахта на Pak 40, которое окончательно завершилось к началу 1943 года. Рапорты из советских танковых войск начала 1943 года подчёркивают, что основным калибром немецкой противотанковой артиллерии является 75 мм, а процент поражений меньшими калибрами таков, что его можно не принимать во внимание. Все попадания калибра 75 мм в Т-34 были признаны опасными. Таким образом, Pak 40 положила конец доминированию Т-34 на поле боя.

Орудие в 1942—1945 гг. было эффективным средством против любого воевавшего среднего танка союзников, поэтому его производство продолжалось до самого конца Второй мировой войны. Надёжную защиту от его огня удалось реализовать только в танках ИС-2.

Первый армейский опыт эксплуатации 7,5 cm Pak 40 сводился к следующему: на огневые позиции пушка должна транспортироваться тягачом, перекатывание вручную возможно только на расстояние в десяток метров; точность пушки по подвижным целям высокая. Из недостатков, прежде всего, отмечали то, что механизм наводки пушки в достаточной мере в грязи и пыли. При засорении зубчатых передач, последние быстро ломаются. Автоматическое выбрасывание гильзы, не всегда работало. Пушка 7,5 cm Pak 40 обладает сравнительно высоким силуэтом, что затрудняет маскировку и представляет заметную мишень. Верхний щит орудия, состоявший из двух листов брони, предоставлял расчету хорошую защиту.

Советские артиллеристы по достоинству оценили возможности 7,5 cm Pak. 40. Немецкое 75-мм орудие могло уверенно бороться со средними и тяжелыми танками на дальности до 1 км. Советская 76,2-мм пушка ЗиС-3 имела возможность поразить бронебойным снарядом 80-мм бортовую броню «Тигра» на дистанции менее 300 м. В то же время Pak. 40 при выстреле сильнее «зарывалось» сошниками в грунт, в результате чего сильно проигрывало ЗиС-3 в возможности быстро сменить позицию или перенести огонь. Трофейные орудия 7,5 cm Pak. 40 в РККА рассматривались как противотанковый резерв и активно применялись для борьбы с вражеской бронетехникой. Как и в случае с 5 cm Pak. 38, 75-мм противотанковые орудия направлялись для комплектования отдельных истребительно-противотанковых дивизионов или использовались как средство усиления частей, вооруженных артиллерийскими орудиями отечественного производства.

7

Ноя5,0-sm противотанковая пушка Pak-38

Pak-38 в армии Германии

Pak-38 в Красной Армии

Вермахт достаточно быстро осознал слабость своей 37-мм противотанковой пушки перед уже появляющимися танками противоснарядного бронирования. С 1935 года компания «Рейнметалл-Борзиг» разрабатывала более мощную противотанковую пушку калибра 50 мм. Первые пушки были представлены на испытания в 1936 году. Управление вооружений сухопутных войск потребовало увеличить одновременно бронепробиваемость и устойчивость орудия при стрельбе. Улучшенное орудие «5 cm K.u.t.» было готово к 1939 году и принято на вооружение под обозначением Pak 38 (5 cm Panzerabwehrkanone 38).

Ствол-моноблок соединялся с казенником муфтой, на дульную часть ствола крепился дульный тормоз. Горизонтальный полуавтоматический клиновый затвор обеспечивал скорострельность до 14 выстр/мин, лафет с раздвижными станинами – угол горизонтального обстрела 60-65°, боевой ход с торсионными рессорами и колесами со сплошными дисками и шинами из литой резины – возможность буксировки со скоростью до 40 км/ч. При разведении станин подрессоривание автоматически отключалось (что способствовало устойчивости орудия), при сведении – включалось. Так ускорялись занятие и смена огневой позиции. Противооткатные устройства, собранные в люльке под стволом, включали гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. Подъемный и поворотный механизмы – секторного типа. Гидравлический уравновешивающий механизм установлен на лафете справа. Использование в конструкции лафета трубчатых станин и легких сплавов позволило снизить массу пушки. Бронещит разнесенной конструкции прикрывал расчет спереди и частично с боков.

Орудие получило оптический прицел типа ZF 3 х 8. Дальность прямого выстрела бронебойным снарядом по цели высотой 2 м достигала 930 м, что, вместе с небольшой высотой линии огня и устойчивостью орудия, обеспечивало меткость стрельбы по танкам до предельной дальности 1000 м. 50-мм Pak 38 нарушила принцип «два-три артиллериста перекатывают пушку вручную». Для перекатывания пушки по полю боя силами расчета из семи человек пришлось вводить специальное приспособление в виде одноколесного «передка» с поворотным колесом. Такую трехколесную повозку расчет мог перекатывать стволом вперед. Низкий профиль орудия облегчал его маскировку на позиции.

На момент своего появления 50-мм немецкое противотанковое орудие обладало очень неплохими характеристиками бронепробиваемости, но для такого калибра стала слишком тяжелая. Масса в боевом положении составляла 930 кг (гораздо более мощная советская 57-мм ЗиС-2 в боевом положении весила 1040 кг).

Pak 38 стали поступать в войска в июле 1940 года. Поставлялись они в истребительно-противотанковые дивизионы пехотных, моторизованных, танковых, горно-пехотной дивизий, где постепенно заменяли 37-мм пушки. К 1 июля 1941 года было изготовлено 1047 орудий, хотя в войсках было только около 800. В результате боевое применение этих пушек началось вместе с вторжением Германии в СССР. До прекращения производства осенью 1943 года было произведено 9568 единиц.

При стрельбе бронебойными снарядами пушка с большой вероятностью пробивала бортовую броню среднего танка Т-34 с 500 м. Лобовая броня основного советского танка пробивалась с 300 м. Для подкалиберных 50-мм снарядов средний советский танк Т-34 был уязвим на дистанции до 700 м, но в связи с дефицитом вольфрама, выстрелы с подкалиберными снарядами после 1942 года стали редко встречаться в боекомплекте немецких противотанковых пушек.

Впервые значимое количество орудий 5 cm Pak. 38 с запасом снарядов наши войска захватили под Москвой. Ещё больше 50-мм противотанковых пушек оказалось в числе трофеев после разгрома немцев под Сталинградом.

В 1943 году трофейные 50-мм пушки 5 cm Pak. 38 прочно обосновались в советской противотанковой артиллерии. Они поступали на вооружение отдельных противотанковых дивизионов и использовались совместно с отечественными 45, 57 и 76,2-мм орудиями.

После захвата Красной Армией стратегической инициативы и перехода к масштабным наступательным операциям, наши войска получили много немецких противотанковых пушек. Трофейные 50-мм орудия оказывали огневую поддержку советской пехоте и прикрывали танкоопасные направления до последних дней войны.

2

НояРеспублика Конго. Крокодилы. 1987

Серия 4 марки. В коллекции полная серия

Африканский Карликовый крокодил (Osteolaemus tetraspis) — самый маленький в мире, редко превышающий 2 метра в длину. Впервые появился более 20 млн лет назад. Населяют широкий спектр водоемов: от небольших ручьев в закрытых пологах тропических лесов и густых болот до бассейнов саванны и прибрежных лагун. В среднем длина особи не превышает 1,5 метров, максимальный зарегистрированный размер карликового крокодила — 1,9 м. Взрослые крокодилы весят около 18-32 кг, при этом самки в 2 раза легче самцов. Сверху имеют темный цвет. Пузо желтое с черными пятнами. Молодые особи отличаются более светлым окрасом и узорами на голове, могут быть пятна по всему телу. Из-за своего маленького размера рептилии уязвимы к другим хищникам. Поэтому имеют сильно бронированную шею, спину и хвост. А также специальные костные отложения (остеодермы) на животе и в нижней части шеи. Морда короткая и слегка приплюснутая на кончике. Отсюда и пошло другое название этого вида — тупорылый крокодил. Лоб сильно скошен, а верхняя часть головы выпуклая. Челюсти имеют 60-64 зуба. Верхнее веко покрыто костяным щитком. Между пальцами есть короткие перепонки.

В дикой природе живут в тропических лесах Западной и Центральной Африки. Предпочитают болотистые места или реки и ручьи с медленным течением. Для человека не опасен. Роет глубокие норы, где прячется большую часть дня. Вход находится ниже уровня воды. Также может прятаться в корнях прибрежных деревьев. Главная>Крокодилы Африканский карликовый крокодил — самый маленький в мире Крокодилы Карликовый крокодил, самый маленький в мире, редко превышающий 2 метра в длину. Официальное международное название – Osteolaemus tetraspis. Впервые появился более 20 млн лет назад. Содержание статьи Описание внешнего вида Среда обитания Особенности поведения Размножение Рацион питания карликового крокодила Сохранение вида Можно ли содержать карликового крокодила дома? Интересные факты о карликовом крокодиле Сколько стоит карликовый крокодил? Населяют широкий спектр водоемов: от небольших ручьев в закрытых пологах тропических лесов и густых болот до бассейнов саванны и прибрежных лагун. Описание внешнего вида В среднем длина особи не превышает 1,5 метров, максимальный зарегистрированный размер карликового крокодила — 1,9 м. Взрослые крокодилы весят около 18-32 кг, при этом самки в 2 раза легче самцов. Мальчики могут достигать до 80 кг. Сверху имеют темный цвет. Пузико желтое с черными пятнами. Молодые особи отличаются более светлым окрасом и узорами на голове, могут быть пятна по всему телу. Из-за своего маленького размера рептилии уязвимы к другим хищникам. Поэтому имеют сильно бронированную шею, спину и хвост. А также специальные костные отложения (остеодермы) на животе и в нижней части шеи. Морда короткая и слегка приплюснутая на кончике. Отсюда и пошло другое название этого вида — тупорылый крокодил. Лоб сильно скошен, а верхняя часть головы выпуклая. Челюсти имеют 60-64 зуба. Верхнее веко покрыто костяным щитком. Между пальцами есть короткие перепонки. Среда обитания В дикой природе живут в тропических лесах Западной и Центральной Африки. Предпочитают болотистые места или реки и ручьи с медленным течением. Для человека не опасен. Роет глубокие норы, где прячется большую часть дня. Вход находится ниже уровня воды. Также может прятаться в корнях прибрежных деревьев. Не любит открытые территории, в основном живет в лесных регионах. Редко далеко отходит от воды, только при сильных и долгих дождях. Могут длительное время обходиться без пищи, поэтому в засуху предпочитает сидеть в глубоких норах. В это время обычно впадают в спячку. В отличие от своих крупных собратьев редко греется на солнышке. Особенности поведения На сегодняшний день повадки рептилии изучены мало. По характеру животное робкое и медлительное. Ведет ночной образ жизни. Активность приходится на темное время суток. По своей природе — одиночки. Взаимодействуют друг с другом, только в период размножения. Во время охоты могут забраться на плавающую ветку или корягу и долго, и неподвижно сидеть с открытой пастью. Таким образом, они сами маскируются под веточку дерева и удобнее охотиться. Размножение Половозрелость наступает в возрасте 5 лет. Самки строят гнезда и откладывают яйца в начале сезона дождей (май-июнь). Самцы не принимают участие в воспитании потомства и не отличаются моногамностью. За сезон стараются спариться как можно с большим количеством самок. Гнезда состоят из различного растительного материала. Формируются таким образом, чтобы внутри поддерживалась постоянная стабильная температура. “Мама” откладывает от 10 до 20 яиц. Гнезда находятся на небольшом удалении от водоема до 20 м. Сверху закрываются растительностью для маскировки и защиты от хищников. Период инкубации 85-105 дней. Размер новорожденных не превышает 28 см. Мать охраняет гнездо с яйцами и пока малыши совсем маленькие от других хищников (птиц, рыб, млекопитающих и рептилий). По писку она узнает, что детеныши появились на свет и достает их из гнезда. Нерасколовшиеся яйца прикусывает, лома скорлупу и высвобождая потомство. Затем в пасти переносит сразу в воду, там для них безопасней, чем на суше. Дети находятся под защитой матери до 2-х лет. Продолжительность жизни от 50 до 100 лет. Хищник, который предпочитает более мелких животных. Рыба, крабы, брюхоногие, амфибии, ящерицы, водоплавающие птицы, землеройки, змеи и др. Самый маленький крокодил в мире является плотоядным и вкусы меняются по мере взросления. питаются не только свежим мясом, но с радостью будут лакомиться и найденной падалью. В засуху практически не охотятся, в этот период основной прием пищи состоит из ракообразных. А в сезон дождей — рыба, самое частое блюдо карликового крокодила.

Печать — Офсет многоцветный. (авиапочта)

Размер марки — х мм

Марка не гашеная

Тираж —

Перфорация — гребенчатая 13

Номинальная цена — 75 FCFA — Центральноафриканский франк КФА

Африканский Карликовый крокодил (Osteolaemus tetraspis) — см. выше

Печать — Офсет многоцветный. (авиапочта)

Размер марки — х мм

Марка не гашеная

Тираж —

Перфорация — гребенчатая 13

Номинальная цена — 125 FCFA — Центральноафриканский франк КФА

Африканский узконосый крокодил (Crocodylus cataphractus) — Ему было присвоено греческое имя Cataphractus – «Одетый в броню». Узкорылым же его назвали из-за узкой вытянутой морды. В целом, внешность этого крокодила вполне типичная для представителей своего рода. Однако, есть ряд отличительных особенностей, более присущих Гавиалам, чем Настоящим крокодилам. В первую очередь, это узкая морда, длина которой превосходит ширину у основания более чем в 3 раза. Глаза, ноздри и уши расположены в ее верхней части. Зрачки вертикальные, щелевидные, закрытые мигательной перепонкой, благодаря которой рептилия может видеть в воде. В пасти около 70 острых тонких зубов. Все они одинакового размера. Нижняя челюсть имеет на несколько зубов больше. Этот вид Африканских крокодилов не относится к гигантам. Его длина составляет всего 2,5 м. Однако, при определенных условиях может достигать и 4 м. Самки обычно меньше чем самцы. Вес рептилий 200-230 кг. При благоприятных условиях они могут жить более 50 лет. Вид очень широко распространен на западе континента. Он встречается на территории ряда стран, таких как Ангола, Гана, Либерия, Мавритания, Конго и Сенегал. Среда обитания — пресноводные водоемы с густой растительностью, однако некоторые особи были замечены и в соленых озерах Камеруна, а также на побережье острова Биоко. Об образе жизни этого вида рептилий известно мало. Основная причина — труднодоступные места обитания и редкость вида. Все данные о нем основаны на исследованиях, которые проводились в государстве Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар). Охотиться Узкорылый крокодил предпочитает в мутной воде. В ней легче всего затаиться и подкарауливать добычу. Выбрав жертву, рептилия бесшумно подплывает к ней и хватает за горло. После обеда он предпочитает нежиться на берегу, переваривая съеденное. Но, несмотря на то, что в этот момент рептилия напоминает бревно, обманываться и подходить к ней близко не стоит. На суше крокодил внимательно следит за обстановкой вокруг, всегда настороже и готов кинуться в любую минуту. Не является социальным животным. Стадному образу жизни предпочитает одиночество. Пару образует только на время спаривания. Узкорылые крокодилы, как и все рептилии, яйцекладущие. Готовыми к размножению становятся в возрасте 10-15 лет. Брачный период наступает во время сезона дождей. Готовая к яйцекладке самка обустраивает гнездо на мелководье из веток, листвы, травы и другого растительного материала. Количество яиц обычно от 13 до 27. Размер их намного меньше, чем у других видов, а инкубационный период — намного длительнее. Вылупляются маленькие крокодильчики через 110 дней. В ожидании потомства будущая мать не отходит от кладки. Но, как только молодняк начинает подавать голос, напоминающий чириканье, и самостоятельно выползать из гнезда в поисках еды, она покидает их. Основу рациона этого хищника составляют рачки, моллюски, лягушки, мелкие рептилии и рыба. Не гнушается птиц и животных, приходящих к реке на водопой. Однако, узкая морда крокодила плохо приспособлена к такому роду пищи. Молодые особи питаются, в основном, насекомыми и улитками.

Печать — Офсет многоцветный. (авиапочта)

Размер марки — х мм

Марка не гашеная

Тираж —

Перфорация — гребенчатая 13

Номинальная цена — 150 FCFA — Центральноафриканский франк КФА

10

ОктSD.KFZ.7/3 Half-Track (пост управления Фау-2)

Решение от 22 декабря 1942 г. давало на вооружение ракеты Фау-А4 с передвижных и стационарных баз (бункеров), строительство которых началось в Эперлеке в марте 1943 г. и Визерне в конце августа 1943 г. После уничтожения 600 бомбардировщиками RAF испытательного центра Пенмюде 17 августа 1943 г. и базы Эперлек 27 августа 1943 г., высадки союзников 6 июня 1944 г., а затем разрушения защищенной стартовой базы Визерн (Бауворхафен 21) В докладе генерала Эрика Хейнмана (Кдо), командующего 65-м армейским корпусом 2 июля 1944 года, было решено оставить позиции Визерн и Эперлек и продолжить там мелкие работы, чтобы обмануть авиацию союзников. Уничтожение оперативных баз вынудило немцев внедрить мобильные базы и создать батарейные части.

Генерал СС Ганс Каммлер, руководивший производством «Фау-2», создал летом 1944 года два подразделения, предназначенные для запуска «Фау-2», каждая численностью более 5000 человек и около 1600 специализированных машин: восемь батальонов по 3 пусковых установки в каждом. Северная группировка, дислоцированная возле Неймегена, Нидерланды, включает батальоны 1./485, 2./485, 3./485. Южная группа, сформированная в начале боевой кампании вокруг Ойскирхена в Германии, включает батальоны 1./836, 2./836, 3./836, 1./444, 2./444 и 3./444. .

Составные элементы стартовой батареи или «мобильной базы» состояли из стартовой станции и станции разгрузки.

Батарея или пусковая станция включает в себя:

Транспортная тележка (Vidalwagen)

Стартовая тележка (Meilerwagen)

Бак с перекисью водорода

Цистерна со спиртом

Машина управления стартом

Пусковой стол или огневая платформа

Генератор или генератор тока

Автомобиль связи с телефонной станцией от 10 до 20 линий.

Мобильный радар

Мобильный насос для перекачки спирта

Sd.Kfz.7/3, также известный как Feuerleitpanzerfahrzeug für V-2 Raketen auf Zugkraftwagen 8t (или как V-2 Befehlswagen), был машиной контрольно-пропускного пункта для пусковых установок V-образных ракет Фау-2. Эта специализированная машина была спроектирована в связи с необходимостью создания систем запуска мобильных ракет А-4 (Фау-2). После первой экспериментальной машины Feuerleitpanzer auf HKp 902 эта серийная конструкция была адаптирована к шасси полугусеничного артиллерийского тягача 8-тонной категории. Тягач имел оригинальные двигательную часть Maybach HL62TUK и кабину водителя. В кормовой части Feuerleitpanzer была установлена броневая надстройка сильно скошенной формы для размещения аппаратуры наведения и радиосвязи, а также для защиты экипажа из трех человек от взрывной волны, возникающей при взлете ракеты или в случае случайного взрыва. Толщина брони составляла 10-15 мм, толщина бронестекла в козырьках — 60 мм. В этой бронекабине были установлены электронные панели для запуска ракет. Шасси были поставлены для установки броневой надстройки компании Busch в Баутцене. Оттуда они отправились на подземный завод Дора в Нордхаузене, где собирали специальные электронные компоненты. Всего было выпущено 49 экземпляров этой машины.

Feuerleitpanzer также иногда буксировал мобильную огневую платформу, используемую для запуска ракеты (Abschussplattform). Артиллерийская кампания началась 8 сентября 1944 года, когда 485-я артиллерийская бригада выпустила первую ракету А-4 (Фау-2). Специализированные машины поддержки V2 и эффективные методы снабжения во многом способствовали успеху оперативных отчетов, составленных немецкими ракетными войсками. Выпуск некоторыми батареями от 8 до 12 ракет в день показал надежность и функциональность этих машин.

5

ОктБт-СВ-2

В 1937 году на автобронетанковой ремонтной базе № 12 Харьковского военного округа по предложению изобретателя Цыганова изготовили опытный колесно-гусеничный танк БТ-СВ. В 1937 году провели испытания опытного образца БТ-СВ. На танке, в бортах башни и отделении управления были установлены смотровые приборы триплекс и перископический прицел, на крыше башни было предусмотрено место для монтажа командирской панорамы ПТК. Танку присвоили обозначение БТ-СВ-2. Танк БТ-СВ-2 «Черепаха» (СВ — «Сталин — Ворошилов») в 1938 году прошел полигонные испытания.

Танк БТ-СВ-2 создавался с использованием агрегатов, узлов и систем БТ-7. Главным отличием БТ-СВ являлись конструкция башни и бронированного корпуса, который не имел вертикально расположенных бронелистов. По сравнению с БТ-7, носовая часть корпуса БТ-СВ-2 не была сужена, а в отделении управления размещались: механик-водитель – справа, радист-моторист – слева. Под ногами радиста в отделении управления размещался аварийный десантный люк. Экипаж танка увеличили до четырех человек.

Основное вооружение танка 45-миллиметровая танковая пушка, 7,62-мм пулемет ДТ спаренный с ней. Углы наведения установки по вертикали равнялись от -5° до + 17°. Боекомплект танка составлял 175 выстрелов для пушки и 1386 патронов для пулемета. Боекомплект укладывался в 22 пулеметных диска. В случае установки радиостанции количество артвыстрелов уменьшался до 140 штук. Из всего количества выстрелов, лишь 7 было уложено в башне, а остальные находились в укладках на бортах танка и на полу боевого отделения. Высота боевого отделения равнялась 1400 миллиметров в связи с чем заряжающий не имел возможности работать стоя. На маске пушки монтировались два прожектора, обеспечивающих возможность вести огонь ночью.

Броневую защиту танка БТ-СВ разработали в двух вариантах, различающихся лишь толщиной. Первый вариант защищал от обстрела снарядами. Максимальная толщина броневых листов башни и корпуса, выполняющихся из гомогенной брони «ФД» составляла 50 — 55 миллиметров, обеспечивающих защиту от 45-миллиметровых снарядов. Вторым вариантом брони обеспечивалась защита от огня 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета ДК. Толщина броневых листов, для изготовления которых используется гомогенная броневая сталь марки «ИЗ», равнялась 25 миллиметрам.

Корпус опытной машины изготавливался из листов конструкционной стали (марка 3) имеющих толщину от 6 до 12,5 миллиметров, которые располагались под большими углами наклона. Угол наклона верхнего лобового листа составлял 53°, нижнего – 58°, верхнего бортового листа – 55°, нижнего – 15°, верхнего кормового листа – 58°, нижнего – 48°. Коническая башня, не имеющая кормовой ниши, оснащалась одним общим люком. Конусность башни равнялась 35°, а ее крыша наклон к горизонту – 5°. Все верхние, угловые и нижние листы корпуса были выполнены съемными и крепились при помощи болтов. Чтобы придать броневому закрытию ходовой части большую жесткость предусмотрели специальные перемычки (три с каждой стороны) между внутренней стенкой корпуса и нижним краем листа.

Силовая установка, ходовая часть и трансмиссия имели незначительные изменения по сравнению с базовой машиной. Емкость топливных баков уменьшили до 380 литров (не устанавливался кормовой топливный бак). Запас хода танка по шоссе составлял около 120 километров. Поворотливость танка снизилась, поскольку угол поворота управляемых передних опорных катков составлял 12°. Ходовая часть закрывалась броней, шахты пружин передних узлов подвески имели наклон назад под углом 38°. В отличие от танка БТ-7 система охлаждения двигателя БТ-СВ-2 работала в двух режимах: походном и боевом. Жалюзи в боевом положении закрывались герметично с места водителя, при этом забор воздуха производился через кормовые воздушные карманы, в походном положении воздух поступал через боковые открывающиеся жалюзи, а через кормовые жалюзи выход воздуха.

У радиста-моториста в корпусе танка устанавливался макет радиостанции 71-ТК-1 (3).

Заводские испытания танка БТ-СВ-2 поводились зимой 37 — весной 38 годов, а затем комиссией под председательством Кульчицкого испытывался на полигоне НИБТ. В общей сложности машина прошла 1 285 км. В результате принцип бронирования, использованный на данной машине, признали приемлемым. При этом отмечалось, что ходовая часть БТ-7 при условии реального бронирования танка БТ-СВ-2 и увеличения его массы до 24-25 тонн слишком слаба. Предполагалось, что для практической проверки надежности корпуса, а также его влияния на работу ходовой в боевых условиях будет изготовлен образец танка имеющего реальное бронирование для проведения испытаний обстрелом. Однако поскольку в начале 38-го года был арестован Н.Ф. Цыганов, все работы по данному танку были прекращены.

Необходимо отметить, что в последующем именно данное рациональное размещение бронелистов было использовано на опытном тА-20, а потом и на танке Т-34.

| Параметр | Значение |

| Боевая масса, т. | 25 |

| Экипаж, чел. | 4 |

| Длина, мм. | 5620 |

| Ширина, мм. | 2800 |

| Высота, мм. | 2175 |

| Броня (Лоб корпуса, башни, борт корпуса), мм. | 35 |

| Броня (днище), мм. | 6 |

| Броня (Крыша), мм. | 20 |

| Вооружение | Одна 76-мм пушка один 7,62-мм пулемет |

| Боекомплект | 140 снарядов 1386 патронов |

| Мощность двигателя, л.с. | 500 |

| Максимальная скорость по шоссе на гусеницах, км/ч. | 51,9 |

| Запас хода по шоссе на гусеницах, км. | 120 |

| Препятствия | Подъем — 32° Ширина рва — 1,65 м Глубина брода — 1,2 м Высота стенки — 0,9 м. |

5

ОктСБТ

Эту машину изготовили в мае 1937 года на заводе имени Орджоникидзе в г. Подольске на базе танка БТ-2. На танке СБТ штатную башню заменили башней танка Т-37, вооружённой пулемётом. Из-за наличия на танке оборудования для моста сектора обстрела из башни были ограничены. Масса моста и мостового оборудования составляла 2670 кг. Скорость его наведения 30–45 с, время подъёма на танк — от 1 мин 30 с до 2 мин 40 с. На заводских и полигонных испытаниях, проводившихся с мая по октябрь 1937 года, по мосту прошёл 51 танк БТ и 7 танков Т-26, причём движение осуществлялось на трёх разных скоростях. Испытания танка СБТ показали, что он может служить средством, обеспечивающим действия танков при преодолении ими различных естественных и искусственных препятствий шириной до 9 м — водные преграды, противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы. Наводка моста производилась без выхода экипажа из танка и поэтому была возможна в зоне ружейно-пулемётного огня противника. Обратно на танк мост поднимался также без выхода экипажа из танка. На испытаниях была произведена 81 операция с мостом (наведение плюс подъём). Этот факт, равно как и пропуск по мосту 58 боевых машин, свидетельствует о достаточной надёжности всех механизмов мостоукладчика.В 1938 году был выдан заказ на изготовление ещё 5 танков СБТ для проведения войсковых испытаний. Но к сентябрю 1939 года была сдана только одна машина, изготовленная на базе БТ-5. Она успешно действовала во время советско-финской войны в составе 13-й легкотанковой бригады. Отказ от дальнейшего заказа связан с тем, что грузоподъемность моста была ограничена грузовиками и легкими танками и танки Т-34 уже не могли выдерживать. Было принято решение, что мостоукладчиками в армии будут только ИТ-28 (на базе танка Т-28) которые выдерживали 50-тонные тяжелые танки Т-35

2

ОктСАУ Су-37/Су-45

Свою короткую историю легкая САУ, известная сейчас как СУ-37, ведет с 1935 г., когда НТО АБТУ РКАА выдал техническое задание на разработку к 15 апреля эскизного проекта самоходной установки батальонной пушки на шасси танка Т-37. Несколько позже, 11 марта 1936 г., руководство утвердило окончательные требования к “легкой самоходно-артиллерийской установке с 45-мм противотанковой пушкой на шасси танка Т-37А”. Техническое задание на легкую самоходку, первоначально получившей индекс СУ-Т-37 (позднее – СУ-37), предусматривало следующее:

“Вес установки в боевом положении не должен превышать 3000 кг. Тактико-технические свойства СУ должны быть не ниже, чем у Т-37. Для самоходной установки использовать 45-мм противотанковое орудие вместе с верхним станком, прицелом и механизмами его наведения… Высота линии огня должна быть не свыше 1200 мм, углы обстрела: по вертикали -8 +25 град., по горизонтали — 30 градусов в каждую из сторон. Самоходная установка должна иметь щит, не препятствующий производить прямую наводку и прикрывать орудийный расчет спереди от пуль. С бортов расчет должен быть прикрыт до пояса 5-мм броней. В походном положении расчет должен быть прикрыт полностью, за исключением крыши. Самоходная установка должна допускать стрельбу как с места, так и с хода под всеми углами и быть устойчивой при стрельбе. Экипаж установки — 3 человека. Для самообороны предусмотреть укладку ручного пулемета ДП. Боекомплект не менее 50 снарядов и 1000 патронов”.

Однако, к тому моменту, когда была готова техническая документация, шасси плавающего танка Т-37А решено снять с производства в виду его многочисленных недостатков. Доработку проекта поручили конструктору Д.Архарову, которому пришлось столкнуться с не меньшими трудностями, чем при производстве танков. Прежде всего, из-за установки новой артиллерийской системы, масса САУ сильно возросла. В результате пришлось отказаться от возможности оставить за ней амфибийные свойства. С этим не были согласны военные, которые справедливо полагали, что СУ-37 в таком случае уподобится обычному легкому танку. На заседании 10 ноября 1935 г. макетная комиссия АБТУ наконец получила возможность более детально изучить проект. К этому времени он значительно отличался от начального ТТЗ. Теперь САУ полностью базировалась на шасси нового плавающего танка Т-38. От него оставили силовую установку, бортовые фрикционы, приводы управления и электрооборудование. Из имеющихся вариантов артиллерийского вооружения была выбрана 45-мм противотанковая пушка образца 1932 г., которая изначально не предназначалась для установки на танковое шасси. Вместе с ней на САУ перекочевали механизм наводки и прицельные приспособления. Орудие установили прямо по центру в лобовом листе корпуса, передвинув место механика-водителя влево. Боекомплект, состоящий из 50 выстрелов, разместили вдоль бортов. Комиссия, в целом, утвердила проект, отметив ряд существенных недостатков. Из-за особенностей полевого орудия водителю, сидевшему слева от него рядом с прицельными приспособлениями, пришлось бы совмещать также функции наводчика. Это сочли неприемлемым и рекомендовали перенести его место на правую сторону. Заодно был оговорен крайний срок постройки опытного образца – 1 января 1936 г. В связи с большими изменениями проекта САУ получила название СУ-45 – таким образом, ни одной СУ-37 построено не было.

Пока шло изготовление рабочих чертежей АБТУ пожелало использовать штатную укладку снарядов, используемую на легком танке Т-26. Это повлекло за собой перепроектирование корпуса, который стал более высоким, и привело к ещё большему увеличению массы. В итоге, шасси САУ с трудом выдерживало её вес в 4300 кг. Конструкторская бригада внесла необходимые доработки, сблизив тележки подвески и добавив дополнительный опорный каток. Пока шли доработки срок поставки первого опытного образца был нарушен – лишь весной 1936 г. прототип СУ-45 поступил на испытания. Как и следовало ожидать, САУ оказалась хуже оригинального плавающего танка, на основе которого она проектировалась. Шасси самоходки, и без того страдавшее от технических недостатков, было слишком перетяжеленно. Мощность двигателя, при имеющейся массе, была недостаточна. Вдобавок, плохая система охлаждения приводила к тому, что вода в радиаторе начинала закипать даже при преодолении небольших подъемов на пересеченной местности. Работа трансмиссии тоже оставляла желать много лучшего – от этого “бича” всех советских танков удалось избавиться только в годы войны. Кроме того, компоновка экипажа осталась прежней – водитель остался слева и был вынужден в боевых условиях бросать управление, чтобы обеспечить наводку орудия. Вдобавок в лобовой части корпуса был установлен танковый пулемет ДТ, так что теснота в боевой рубке САУ осталась такой же, как и на танке. Рассудив, что в таком виде СУ-45 непригодна к серийному производству, АБТУ потребовало создать САУ на базе шасси Т-38М. Правда, в 1938 г., от этой затеи отказались совсем, закрыв все работы по созданию самоходных орудий на шасси сверхлегких танков.

2

ОктГаз-ТМ (Танк Молотова)

Этот танк разрабатывался на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с весны 1936 года как альтернативный танку Т-38. Дело в том, что в 1935 году ГАЗ получил задачу организовать выпуск танков Т-37А, однако по ряду причин план в 50 машин так и не был выполнен. По решению правительства СССР с 1936 года ГАЗ должен был начать производство танков Т-38. Естественно, ГАЗ не был заинтересован в выпуске «чужого» (то есть разработанного на другом заводе) танка. Поэтому в спешном порядке КБ Горьковского автозавода приступило к проектированию своего плавающего танка, заявив руководству АБТУ РККА, что «проектируемая машина будет иметь лучшие боевые и технические характеристики по сравнению с танком Т-38». Работами по танку, получившему обозначение «Танк Молотова» в честь «шефа» завода (до 1953 года завод назывался ГАЗ имени Молотова), непосредственно руководил главный инженер завода В. Данилов. Летом 1936 года изготовили две машины, одну из которых отправили для испытаний на НИБТ полигон, а вторую оставили на ГАЗе. Корпус ТМ изготавливался из брони толщиной 4–9 мм при помощи сварки. Изнутри листы днища и бортов в местах стыков, установки двигателей и крепления кронштейнов тележек подвески усиливались угольниками и балками. Сверху на корпусе располагалась клепаная 8-гранная подбашенная коробка, смещенная к левому борту. На коробке монтировалась башня в форме усеченного конуса, в переднем плоском листе которой устанавливался 7,62-мм пулемет ДТ. Справа от башни, в которой находился командир танка, располагалось место механика-водителя. Для наблюдения за полем боя командир имел 5 отверстий в подбашенной коробке и 3 отверстия в башне. Механик-водитель имел передний люк со смотровой щелью. «Танк Молотова» был первой отечественной боевой машиной, оснащенной спаренной установкой двигателей; на нем было установлено два автомобильных мотора ГАЗ М-1, расположенных параллельно. Они были смещены вправо и влево относительно продольной оси танка и смонтированы на двух поперечных балках. Передние концы коленвалов двигателей были переделаны для установки на них карданных шарниров, которые соединялись с блокировочным мостом через специальные сцепления с валиками. Генератор и стартер имелись только у правого двигателя. Запуск левого двигателя производился специальным пусковым механизмом — педалью через коробку отбора мощности и коробку перемены передач. Охлаждение двигателей осуществлялось при помощи общего водяного радиатора. Трансмиссия состояла из стандартной коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-АА, главных сцеплений и тормозов. Привод от двигателей на передний ведущий мост танка осуществлялся при помощи удлиненных карданных валов грузовика ГАЗ-ААА. В отличие от Т-37А и Т-38 управление ТМ осуществлялось не рычагами, а специальным штурвалом. Ходовая часть ТМ — гусеницы, тележки ходовой части, направляющие и ведущие колеса — полностью заимствовались с танка Т-37А. Однако количество тележек на ТМ по сравнению с Т-37А возросло и составило по три на каждый борт. Для движения на воде ТМ оснащался трехлопастным винтом, установленным в нише кормового листа, и плоским рулем. Привод от двигателей на гребной винт осуществлялся через блокировочный мост. Несмотря на возросшую до 4,5 т массу танка, установка двух двигателей общей мощностью 100 л.с. обеспечивала достаточно высокие скоростные данные ТМ — 50 км/ч по шоссе и 3,7 км/ч на плаву. Испытания ТМ на НИБТ полигоне проходили осенью 1936 года. При этом военные отмечали высокие динамические качества машины — при движении по плохой проселочной дороге ТМ мог двигаться на 3-й передаче. Танк обладал хорошей поворотливостью, но при этом отмечались частые случаи спадания гусениц (недостаток, присущий ходовой части Т-37А). Управление ТМ было довольно легким, но при этом требовалась точная регулировка выключения сцеплений и тормозов, а также подготовка водителя к управлению штурвалом, а не рычагами: «Так как управление сцеплениями обоих моторов сведено к управлению одной педалью, то необходимо, чтобы оба главных сцепления включались и выключались одинаково. В противном случае при трогании с места и при переключении передач машину уводит в сторону. То же самое относится и к регулировке тормозов» В выводах по испытанию танка ТМ, составленных начальником 1-го отдела НИБТ полигона майором Кульчицким, отмечалось следующее: «В ТМ удачно решен вопрос использования двух синхронно работающих двигателей, благодаря чему ТМ имеет лучшие динамические показатели, проходимость и увеличенный в два раза запас хода по сравнению с Т-38. Наличие штурвала управления вместо рычагов облегчает управление машиной. Увеличенная база уменьшает продольные колебания ТМ по сравнению с Т-38… Использование в ТМ стандартных агрегатов ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ГАЗ М-1 и Т-37А является преимуществом при производстве ТМ. Корпус слаб. В случае отказа в работе одного из двигателей использование для движения танка второго двигателя недоработано. Запас плавучести мал. Скорость на плаву мала. Включение и переключение винта неудобно. Заключение. Танк ТМ по своим динамическим качествам и проходимости имеет преимущества перед Т-38, но ненадежность ходовой части не дает возможность полностью выявить поведение отдельных механизмов (в особенности главных сцеплений и тормозов) при длительных безостановочных пробегах. Все вышеуказанные и ряд других производственно-конструкторских недостатков не позволяют дать исчерпывающей оценки танка ТМ. Танк ТМ необходимо доработать, устранив все конструкторско-производственные недостатки, отмеченные в выводах отчета, и после этого провести повторные испытания». В отчете об испытаниях, составленным начальником 1-го отдела полигона НИБТ полковником Кульчицким, указывалось, что на танке ТМ удачно решен вопрос синхронной работы двух двигателей, что позволило заметно повысить динамические характеристики боевой машины при сравнительно небольшом увеличении массы. Вместе с тем, были отмечены плохие водоходные качества танка, ненадежность ходовой части и недоработанную конструкцию корпуса. Инженерам ГАЗа было рекомендовано провести модификацию ТМ и затем представить обновленный танк на повторные испытания. Однако, сделать это в срок не удалось. Пока шла доработка ТМ на заводе №37 наконец смогли наладить выпуск танков Т-38 и производство его улучшенного аналога посчитали излишним. О судьбе двух построенных прототипов с этого момента данные не сохранились. По всей видимости, оба танка были разделаны на металл в 1937 или 1938 году

| Параметр | Значение |

| Боевая масса, т. | 4,5 |

| Экипаж, чел. | 2 |

| Длина, мм. | 4400 |

| Ширина, мм. | 2240 |

| Высота, мм. | 1756 |

| Броня (Борт корпуса), мм. | 8 |

| Броня (Лоб корпуса, башня), мм. | 9 |

| Броня (Корма), мм. | 8 |

| Броня (днище), мм. | 4 |

| Броня (Крыша), мм. | 4 |

| Вооружение | один 7,62-мм пулемет ДТ |

| Боекомплект | 2205 патрона |

| Мощность двигателя, л.с. | два по 50 |

| Максимальная скорость по шоссе, км/ч. | 50 |

| Максимальная скорость на плаву, км/ч. | 3,7 |

| Запас хода по шоссе (по проселку), км. | 230 (140) |

| Препятствия | Подъем — 35° Ширина рва — 1,4 м Высота стенки — 0,5 м. |

29

СенКв-122

Данный танк был разработан конструкторским коллективом КБ ЧКЗ во главе с инженером А.С. Шнейдманом и стал одной из последних попыток перевооружения тяжёлого танка семейства КВ. Шнейдман предложил оснастить танк КВ мощным 122-мм орудием и улучшенной силовой установкой. Проект был одобрен весной 1944 года, и новый танк был собран в считанные месяцы, получив обозначение КВ-122. Танк внешне напоминал серийный КВ-85. Корпус представлял жёсткую сварную коробку с дифференцированным бронированием. Компоновка была классической: отделение управления спереди, боевой отсек посередине и моторно-трансмиссионное отделение сзади. Вместо двигателей В-2 и В-2К был предложен В-2ИС номинальной мощностью 520 л.с., что было более надёжным, хотя повлекло за собой снижение удельной мощности и динамических качеств. Трансмиссия, полностью соответствовавшая танку КВ-85, включала многодисковый главный и бортовые фрикционы сухого трения, а также 10-скоростную коробку передач. Башня заимствовалась от нового танка ИС-2, куда ставилось 122-мм орудие Д-25Т, что повлекло за собой изменения в боеукладке и количестве выстрелов, но повысило огневую мощь. Рядом с пушкой был поставлен пулемёт ДТ калибра 7,62 мм, ещё один в кормовой башенной установке. На крыше ставился пулемёт ДШК калибром 12,7 мм. Ходовая часть на один борт состояла из шести опорных катков, оснащённых внутренней амортизацией и индивидуальной торсионной подвеской; трёх поддерживающих роликов с резиновыми бандажами; передним направляющим и задним ведущим колёсами с литой ступицей и двумя 16-зубовыми венцами; гусеничной цепью из 87-90 траков шириной 700 мм и шагом 160 мм (литые траки с двумя прямоугольными окнами для зубьев ведущего колеса). В качестве оптического и радиооборудования включались телескопический прицел ТШ-17, перископический прицел ПТ4-17 и командирский наблюдательный прибор МК-4 (аналогичные приборы имели механик-водитель и заряжающий). Танк комплектовался радиостанцией Р-9 со штыревой антенной. Экипаж КВ-122 состоял из пяти человек: механик-водитель, радист, командир, наводчик и заряжающий. Модификация танка могла стать одной из наиболее дешёвых в советском танкостроении за счёт быстрого улучшения оставшихъся в строю танков КВ. Однако для того, чтобы провести весь объём доработок, танки требовалось отзывать с фронта и отправлять на завод-изготовитель, а их прибытия пришлось бы ждать очень долго. За такую инициативу создатели могли понести очень большое наказание. Поэтому вся документация по КВ-122 вскоре после разработок была уничтожена. К тому же, в том же году появился более эффективный ИС-2, оснащённый аналогичным вооружением, более совершенной ходовой и гораздо более сильным бронированием. Бытует мнение, что танк КВ-122 участвовал в боях с финнами на Ленинградском фронте в составе 26-го, 27-го отдельных гвардейских тяжёлых танковых полков прорыва 21-й армии. На самом деле это не так. Под обозначением КВ-122 ошибочно упоминается танк ИС-122, он же ИС-2

29

Сен

28

СенТ-26 (обр. 1931 года)

| Параметр | Значение |

| Боевая масса, т. | 7,96 |

| Экипаж, чел. | 3 |

| Длина, мм. | 4610 |

| Ширина, мм. | 2530 |

| Высота, мм. | 2058 |

| Броня (Башни, борт корпуса), мм. | 10 |

| Броня (Лоб корпуса), мм. | 20 |

| Броня (днище), мм. | 4 |

| Броня (Крыша), мм. | 6 |

| Вооружение | два 7,62-мм пулемета |

| Боекомплект | 2000 патронов |

| Мощность двигателя, л.с. | 94 |

| Максимальная скорость по шоссе, км/ч. | 25 |

| Запас хода по шоссе, км. | 130 |

| Препятствия | Подъем — 40° Ширина рва — 2,0 м Глубина брода — 0,8 м Высота стенки — 0,75 м. |

27

СенТ-45

«С целью существенного улучшения боевых характеристик танка Т-60, сохранения массового выпуска этого танка, облегчающего немедленный переход на его производство без уменьшения объемов выпуска, заводом № 37 на базе легкого танка Т-60 был спроектирован и построен опытный образец под названием Т-45. В результате предприятию удалось создать одномоторный танк с более мощной силовой установкой и разрешением вопроса установки усиленного варианта вооружения при практически равных тактико-технических характеристиках с танком Т-70 и экономией расхода металла на 2500 кг».

Новый танк обладал таким же боекомплектом, как и Т-70. На нем была установлена новая башня увеличенного размера с 45-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ДТ. Башня устанавливалась на существующем погоне легкого танка Т-60. Хотя башня была увеличенного размера, она по-прежнему оставалась одноместной. Разместить двухместную башню на корпусе танка Т-60, даже с использованием более мощного двигателя ЗИС-16, не представлялось возможным. При этом в установке вооружения был применен упрощенный поворотный механизм башни танка Т-60 и штатный подъемный механизм пушки со спусковым устройством. Удачное расположение органов управления и механизмов новой башни на танке Т-45, как продемонстрировали испытания, позволило существенно увеличить скорострельность 45-мм орудия, доведя показатель до 7-8 выстрелов в минуту, против 4-5 выстрелов в минуту у танка Т-70 (стрельба велась с места). Одновременно с этим упрощениям подверглась и конструкция башни: вместо 233 деталей, из которых состояла башня легкого танка Т-60, в башне танка Т-45 их количество сократилось до 141, а новых деталей было всего 46. При этом толщина броневых листов башни выросла с 25 до 35 мм.

Конструкция корпуса легкого танка Т-45 почти не менялась по сравнению с танком Т-60. Проводилось лишь увеличение толщины верхнего лобового листа корпуса с 15 мм до 25 мм, а также изменялась конструкция люка мехвода. Измененный люк позволял механику-водителю покинуть боевую машину при любом положении башни. При этом ходовая часть легкого танка Т-45 перекочевала на него с танка Т-60 без изменений. Она состояла из 4-х опорных и 3-х поддерживающих катков, направляющего колеса и ведущего колеса переднего расположения (на каждый борт).

В качестве силовой установки на танке Т-45 планировалось использовать двигатель ЗИС-16, развивавший мощность 85 л.с. Этот мотор представлял собой форсированный вариант двигателя ЗИС-5. В пояснительной записке, которая была направлена в ГАБТУ КА, отмечалось: «Двигатель ЗИС-16 является более надежным в эксплуатации, чем двигатель ГАЗ-202, и в состоянии работать на втором сорте бензина вместо авиационного, который потребляет ГАЗ-202. В перспективе существует возможность дальнейшего повышения мощности двигателя ЗИС-16. Дальнейшее форсирование по мощности силовой установки позволит наращивать боевые качества танка Т-45 против Т-70. Поставка двигателей ЗИС-16 с Миасского автомоторозавода имени Сталина возможна в ближайшее время». Однако в действительности производство двигателя ЗИС-16 в Миассе, куда было эвакуировано моторное производство ЗИСа, так и не удалось освоить.

Переход на серийный выпуск легкого танка Т-45, который отличался улучшенными по сравнению с Т-60 характеристиками и мало в чем уступал танку Т-70, можно было осуществить на заводе №37 в сжатые сроки, без уменьшения программы выпуска танков, так как технологическая оснастка производства танка Т-60 сохранялась практически в полном объеме. Однако в результате танк Т-45 так и остался проектом. Сказывалось и отсутствие двигателя ЗИС-16, и невозможность установки на танк двухместной башни. В то же время, по заверению конструкторов ГАЗа, они как раз завершали разработку проекта танка Т-70 с двухместной башней, которому военные отдавали свое предпочтение. А сам легкий танк Т-70 уже находился в серийном производстве и был хорошо освоен промышленностью.

26

СенSd.kfz.251/22

В конце Второй мировой войны в Европе нацистская Германия была вынуждена бороться с многочисленными проблемами. Особое место в ряду всех имевшихся трудностей занимала нехватка военной техники различных классов и типов, необходимой войскам. Эта проблема привела к появлению массы проектов «эрзацев», при помощи которых планировалось сократить дефицит необходимых машин. В частности, одной из последних попыток сократить стоимость и сложность выпуска самоходных артиллерийских установок при сохранении приемлемой огневой мощи стал проект Sd.Kfz.251/22.

В очередной раз основой для специализированной бронемашины должен был стать средний полугусеничный бронетранспортер Sonderkraftfahrzeug 251. Эта боевая машина производилась серийно с конца тридцатых годов и была хорошо освоена войсками. На ее базе уже выпускалось значительное число техники различного назначения, в том числе и САУ с вооружением разных типов. Теперь БТР Sd.Kfz.251 должен был стать носителем противотанковой пушки 7,5 cm PaK 40. Такое оружие все еще имело достаточно высокие характеристики и могло поражать бронемашины противника. В соответствии с немецкой системой обозначений, новый проект получил название mittlerer Schützenpanzerwagen mit 7,5 cm PaK 40 – «Средняя бронемашина с 75-мм пушкой PaK 40». Будучи модификацией существующего бронетранспортера, самоходка получила обозначение Sd.Kfz.251/22.

От пуль и осколков лобовая проекция машины защищалась броневыми листами толщиной до 15 мм. Толщина бортов и кормы составляла 8 мм.

Для установки нового вооружения, подразумеваемого проектом mittlerer Schützenpanzerwagen mit 7,5 cm PaK 40, пришлось предусмотреть некоторые доработки бронекорпуса. Так, на месте десантного отделения, превращаемого в боевое, предлагалось монтировать системы для установки орудия. Кроме того, пришлось проделать крупный вырез в передней узкой крыше корпуса. Подобный вырез был необходим в связи с габаритами орудия и предназначался для размещения противооткатных устройств.

Под капотом полугусеничной самоходки должен был оставаться карбюраторный двигатель Maybach HL 42TUKRM мощностью 99 л.с. Двигатель соединялся с механической трансмиссией на основе коробки передач с четырьмя скоростями переднего хода и двумя заднего. Для движения по шоссе и пересеченной местности коробка имела два разных режима с отличающимися передаточными числами. При помощи трансмиссии двигатель соединялся с передними ведущими колесами гусениц. Использовалась полугусеничная ходовая часть, состоявшая из одного колесного моста и гусеничного движителя. Управляемые колеса устанавливались с применением рессорной подвески. Гусеничная ходовая часть имела по шесть опорных катков шахматного расположения с индивидуальной торсионной подвеской на каждом борту. Ведущие колеса помещались в передней части гусеницы, направляющие – в задней. Полугусеничный бронетранспортер имел оригинальную систему управления поворотом. На малые углы машина должна была поворачивать при помощи управляемых колес, на большие – используя колеса и перераспределения мощности на гусеницы.

В центральной части боевого отделения корпуса новым проектом предлагалось устанавливать тумбу для монтажа требуемого орудия. На ней предусматривались средства для установки лафета существующей конструкции, а также элементы приводов наведения. Для упрощения производства было решено использовать вместе с пушкой ряд агрегатов ее базового буксируемого лафета. Таким способом планировалось не только упростить производство, но и решить некоторые другие конструкторские задачи, связанные с компоновкой боевого отделения и дополнительной защитой экипажа.

Интересно, что использованная в проекте система монтажа орудия разрабатывалась не с нуля. Немного ранее подобная пушечная установка была использована в проекте колесной бронемашины Sd.Kfz.234/4. На имевшемся шасси монтировалась новая броневая рубка с серийным орудием PaK 40, для установки которого предлагались некоторые новые агрегаты. После некоторой доработки подобные агрегаты могли использоваться и на полугусеничном шасси.

75-мм противотанковая пушка PaK 40 имела ствол длиной 46 калибров и могла использовать унитарные выстрелы со снарядами различных типов. В зависимости от типа применяемого боеприпаса пушка разгоняла снаряд до скорости 930 м/с и могла пробивать до 150 мм гомогенной брони с дистанции 500 м. При дистанции 1 км поражалась броня толщиной до 97 мм. Тренированный расчет мог вести огонь с темпом до 14 выстрелов в минуту. Монтаж орудия на новую установку самоходного шасси привел к изменению некоторых характеристик. Прежде всего, изменились углы наведения. Из-за ограничений, накладываемых взаимодействием деталей пушки и корпуса, имелась возможность горизонтальной наводки на 20° влево от нейтрального положения и на 18° вправо. Вертикальная наводка осуществлялась в пределах от -3° до +22°. Прочие параметры орудия остались на прежнем уровне, поскольку было решено отказаться от изменений каких-либо деталей, не связанных с монтажом системы на шасси. В кормовой части боевого отделения помещались укладки для боеприпасов. В распоряжении артиллерийского расчета имелось 22 унитарных снаряда. Для более продолжительной стрельбы самоходка нуждалась в помощи подвозчиков боеприпасов. Помимо штатных 22 гнезд для снарядов экипаж часто запасался дополнительными снарядами в индивидуальных пеналах, складывая их где было возможно. Проектом Sd.Kfz.251/22 предусматривалось использование дополнительного вооружения для самообороны в виде одного пулемета MG 34 или MG 42. В зависимости от имеющейся ситуации, экипаж мог использовать пулемет вместе со штатной кормовой установкой либо в качестве ручного.

Экипаж самоходки состоял всего из четырех человек. На своем штатном месте в передней части обитаемого отсека должен был находиться механик-водитель. Трое других членов экипажа размещались в боевом отделении. Командир, наводчик и заряжающий должны были наблюдать за обстановкой, находить цели и вести огонь. Состав средств наблюдения, доступных экипажу, соответствовал конструкции базового БТР: места водителя и командира в передней части машины оснащались смотровыми люками. Прочие рабочие места не имели такого оснащения, поскольку экипажу предлагалось наблюдать за обстановкой «через борт». Для посадки в машину предлагалось использовать стандартную кормовую дверь корпуса.

Габариты перспективной САУ, за исключением высоты, соответствовали параметрам базового БТР поздней модификации. При этом общая высота машины увеличилась примерно до 2,2 м, также значительно выросла боевая масса. Подвижность самоходки должна была ухудшиться в сравнении с базовым бронетранспортером. Скорость движения по шоссе не могла превышать 50 км/ч, запас хода – 290-300 км. Разработка проекта mittlerer Schützenpanzerwagen mit 7,5 cm PaK 40 или Sd.Kfz.251/22 завершилась в конце осени 1944 года, после чего началось строительство опытной машины. Первый прототип полугусеничной САУ представили в самом начале декабря. Согласно планам конца 1944 года, новые самоходные артиллерийские установки должны были поставляться танковым дивизиям обр. 1945 г. Предполагалось, что каждое такое соединение получит по несколько десятков машин нового типа. Девять самоходок предназначались для противотанкового дивизиона дивизии, еще три следовало передавать разведывательному дивизиону. Каждое танковое подразделение дивизии должно было иметь по шесть Sd.Kfz.251/22 для осуществления огневой поддержки.

Производство новых самоходок с 75-мм пушками велось с использованием готовой техники. Основой для большей части таких машин стали бронетранспортеры Sd.Kfz.251 Ausf.D, возвращенные в тыл для проведения ремонта. С этой техники снимали более не нужные агрегаты, вместо которых внутри корпуса помещалось новое вооружение. После ремонта и модернизации бронемашины возвращались армии и распределялись между различными частями в соответствии с имеющимся планом. Производство техники продолжалось в течение нескольких месяцев, после чего ухудшение обстановки на фронтах заставило промышленность отказаться от выпуска таких полугусеничных САУ. За все время было построено не более сотни машин. По другим данным, количество серийной техники достигло 250 единиц.

Испытывая острую нехватку необходимой техники, немецкие войска были вынуждены активно использовать новые самоходки. В ходе их эксплуатации были подтверждены проблемы, выявленные еще на стадии испытаний. Обладая приемлемой огневой мощью, позволявшей бороться с некоторыми образцами бронетехники Союзников, Sd.Kfz.251/22 не отличались хорошим бронированием. Кроме того, пушка 7,5 cm PaK 40 оказалась слишком тяжелой для полугусеничного шасси, а ее отдача была неприемлемо мощной. В результате этого проходимость по пересеченной местности ухудшилась в сравнении с базовым БТР, а кроме того, увеличился износ техники. Все это затрудняло переброску машин по бездорожью, а также иногда приводило к поломкам ходовой части. Не имея возможности провести ремонт, экипаж был вынужден бросать свою технику и уходить. Определенное количество САУ стало трофеями противника. Несмотря на потери, наблюдавшиеся до самого конца войны, к лету 1945 года некоторое количество САУ mittlerer Schützenpanzerwagen mit 7,5 cm PaK 40 все еще могло использоваться войсками.

Изначально проект самоходной артиллерийской установки на полугусеничном шасси Sd.kfz.251/22 выглядел перспективным и многообещающим. Освоенное массовое шасси могло дать машине высокие характеристики подвижности и удобство эксплуатации, а 75-мм пушка все еще позволяла бороться с техникой противника с достаточно высокой эффективностью. Тем не менее, на практике получилась слишком тяжелая машина с недостаточной защитой, что привело к печальным для немецкой армии последствиям. Попытка наладить строительство новой бронетехники с требуемым вооружением на заключительном этапе войны не завершилась успехом и не дала ожидаемых результатов.

18

Сен